La Résistance dans le Morvan

Le

1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne

par l'armée allemande, débute

la Seconde Guerre Mondiale. En mai 1940 les Pays

Bas, la Belgique et le Luxembourg sont envahis,

le 14 juin les Allemands sont à Paris, ils arrivent aussi dans le Morvan.

L'armistice est signé le 22, la France est coupée en deux. La

"ligne de démarcation", frontière intérieure

étanche qui sépare le nord et l'ouest du pays occupé

du sud dit libre ("zone non occupée", surnommée "zone

nono"), passe au sud du Morvan.

Le

1er septembre 1939, avec l'invasion de la Pologne

par l'armée allemande, débute

la Seconde Guerre Mondiale. En mai 1940 les Pays

Bas, la Belgique et le Luxembourg sont envahis,

le 14 juin les Allemands sont à Paris, ils arrivent aussi dans le Morvan.

L'armistice est signé le 22, la France est coupée en deux. La

"ligne de démarcation", frontière intérieure

étanche qui sépare le nord et l'ouest du pays occupé

du sud dit libre ("zone non occupée", surnommée "zone

nono"), passe au sud du Morvan.

Région de collines boisées isolée des grands axes de

communication (ni grande route, ni voie ferrée importante), fermes

isolées, cachettes nombreuses, le Morvan offre tout ce qu'il faut à

ceux qui cherchent à fuir l'occupation allemande (communistes, juifs,

et surtout réfractaires au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire

en Allemagne). La situation géographique (à quelques kilomètres

de la ligne de démarcation) et administrative (le Morvan est à

cheval sur quatre départements) favorise encore plus les activités

de résistance encouragées, sans aucun doute, par une population

rude, courageuse, et à l'esprit souvent frondeur. L'armée allemande,

bien consciente de cette situation, n'installe d'ailleurs pas de poste militaire

permanent (Kommandantur) dans le Morvan même, à l'exception de

Château-Chinon occupée par des Ukrainiens sous uniforme allemand.

Ce contexte, aggravé par des réquisitions

de plus en plus nombreuses, forme un creuset dans lequel

les mouvements de Résistance se développent

rapidement et facilement et déstabilisent

l'ennemi : ce sont les F.F.I. (Forces Françaises

de l'Intérieur) à ne pas confondre avec les F.F.L. (Forces

Françaises Libres). Regroupés en Maquis, c'est à

dire en petits groupes autonomes, ils ont à leur tête un chef

dont on ne connaît à l'extérieur que le surnom :

Sanglier (Henri Dennes) à Lormes,

Camille

(Paul Bernard) ou Julien (Pierre Henneguier) dans les environs

de Lormes,

Bernard

(Louis Aubin) à Ouroux, Mariaux (Fernand Vessereau) à

Crux-la-Ville, Socrate (Georges Leyton) près d'Autun. En liaison

radio avec la France Libre à Londres, ils participent à

des attaques visant la destruction des voies de communications, des lignes

téléphoniques et électriques, des outils de production.

Au milieu des résistants des chefs se lèvent comme Jean

Longhi (dit Grandjean) qui coordonne l'ensemble des Maquis de la

Nièvre. Ils stimulent les énergies et dirigent les actions au

risque de leur vie. Dès le 22 novembre 1942, les maquis du Morvan reçoivent

leur premier parachutage d'armes et de matériel dans la Forêt

au Duc entre Quarré-les-Tombes et Dun-les-Places

au nord de Lormes. Le colonel Roche (dit Moreau) est chargé

d'organiser les divers groupes armés et s'installe entre Ouroux et

Montsauche.

Les représailles sont nombreuses. Les Allemands pensent ainsi pouvoir

provoquer une rupture définitive entre les Maquisards et la population,

c'est le contraire qui se produit. Dans ce but, le village de Dun-les-Places,

à quelques kilomètres de Lormes, est choisi par l'Etat-Major

allemand comme village-type destiné à la formation et l'entraînement

des élèves-officiers à la lutte contre les maquis. Les

Nazis veulent leur inculquer le concept de la terreur exercée sur la

population civile qui aide la Résistance.

Lors du débarquement allié en Normandie

(6 juin 1944) le Morvan compte une trentaine de maquis

dont les effectifs totaux approchent les dix mille

hommes au moment de la Libération. En août

1944, l'armée allemande prend conscience de la nécessité

de replier ses troupes du sud-ouest de la France en passant par le Morvan,

en raison de la pression de l'armée de Patton (au nord) et d'un débarquement

probable des alliés en Méditerranée. C'est pourquoi les

troupes d'occupation tentent de faire sauter le verrou que constituent trois

importants maquis de la région de Saint Saulge (Julien, Daniel

et Mariaux). C'est la bataille de Crux-la-Ville (du 12 au 16 août)

où 1500 Allemands appuyés par de l'artillerie et de l'aviation

ne réussissent pas à réduire 800 maquisards encerclés.

Ces derniers, aidés par les F.F.I. du Morvan et les F.T.P. (Francs

Tireurs et Partisans) du Val de Loire, décrochent après

avoir fait subir des pertes sévères à l'assaillant.

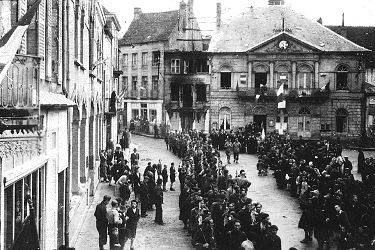

Huit hommes fusillés à Lormes le 12 juin 1944, vingt-sept quelques

jours plus tard à Dun-les-Places, les villages de Montsauche et Planchez

incendiés : le Morvan a payé un lourd tribut à sa

libération. Mais sa fierté est, sans doute, de s'être

libéré seul dans le courant du mois d'août, le général

américain Patton ayant même demandé aux Maquis du Morvan

d'assurer la protection du flanc sud de ses armées.

A la Libération des monuments sont érigés, des plaques commémoratives et des lieux de mémoire, comme le très émouvant cimetière franco-britannique du Maquis Bernard ou le cimetière de Dun les Places, rappellent à jamais cette terrible et glorieuse époque. Un des plus beaux hommages qui puisse être rendu à la Résistance est, pour moi, la modeste plaque apposée sur la mairie de Lormes : "Et s'il était à refaire, je referais ce chemin (Aragon)".